Les écrits de B, et plus largement encore ses diverses pratiques artistiques, sont un mix. Un mélange détonnant et étonnant entre modernité et traditions des plus anciennes. Retour sur WSB, l’homme WSB, artiste éminemment contemporain et curieusement auteur-sorcier. Quatre propositions sur l’homme, le WSB écrivain. Conclure ainsi provisoirement – ou définitivement – le feuilleton.

PROPOSITION n°1 : WSB est un artiste et un écrivain contemporain. Je veux dire : un artiste de son temps. Bien ancré dans son époque. Il use des moyens techniques et technologiques qui lui sont disponibles. Radios, disques, caméras, bandes magnétiques, CD. Ne rechigne pas à croiser les arts. Tâtant du cinéma, de l’art sonore, de l’art plastique, de la performance, de l’écriture. Exportant de l’un à l’autre ce qu’il apprend, ce que ses expériences pratiques lui font découvrir. Ne pas oublier que derrière ces multiples activités, il y a un but. Créer des objets « magiques », « efficaces ». Susceptibles de capter, d’un coup, notre attention. Susceptibles, aussi, de nous faire prendre la fuite. De quitter, un temps, les systèmes d’asservissement qui nous contrôlent. Le WSB écrivain n’a pas d’autre but que le WSB artiste contemporain. Il use des moyens de son époque. Cherche ainsi la façon la plus « efficace » de nous capter. À la lecture de ses livres, se télescopent alors diverses traditions. Celle, classique, de l’objet-livre. De la lecture qu’il impose. Page après page. Ligne après ligne. Cette lecture est pour le moins contrariée. Contredite par l’usage d’une autre tradition d’écriture. Celle, « chamanique », cherchant à « parler » directement à nos corps. Pour cette lecture, on peut ouvrir n’importe où l’objet-livre. Il n’y a ni début ni fin. Les textes sont un milieu dans lequel on pourrait piocher au hasard. Des échos se font à mesure qu’on pioche. Quelque chose naît à mesure qu’on pioche. Une impression globale. Une image floue qui se précise plus on pioche.

PROPOSITION n°2 : WSB est un écrivain de la variation. Ainsi, lire B, l’entendre lire, nous demande d’accepter de perdre nos repères. De nous laisser capter par une langue, une voix et un texte qui envoûtent pour peu que l’on accepte de se perdre. Les textes-objets sont faits de variations plutôt que de perpétuelles inventions formelles et narratives. Il en va des textes de B comme des chants des oiseaux. Comme du free jazz. D’abord, on n’entend qu’un brouhaha. Plus on écoute, plus on distingue des voix particulières. Plus on écoute encore, plus on entend combien ses voix se répondent. Se répartissent dans l’air et le temps selon d’infimes variations. On pourrait dire ceci : Comme les arts dans les cultures orales, l’art de B est un art de la variation. L’originalité n’est pas ici dans l’invention de formes et d’histoires nouvelles mais dans la capacité de faire réagir, à un moment donné, un auditoire donné. Pour ce faire, B n’hésite jamais. Ne lésine pas à provoquer ses lecteurs, ses spectateurs. B parle cru. B fait rire. B irrite. B inspire. B capte ainsi notre attention. Je pense ceci : les provocations de B, son côté people, sont des panneaux de signalisation. Des façons d’indiquer qu’on existe. D’attirer sur soi l’attention. À nous, ensuite, lecteurs, spectateurs, d’entendre. De distinguer les voix particulières. Les infimes variations généreusement dispersées dans le texte. À nous de voir, de distinguer ce qui se joue, au-delà ou à côté des panneaux de signalisation.

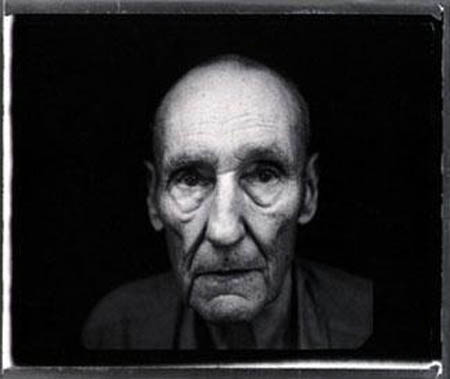

PROPOSITION n°3 : L’écrivain WSB est un outil. Je pense ceci : Derrière tous les chromos, tous les bons mots, toutes les photos qui traînent de nos jours sur le net, toutes les péripéties d’une vie pour le moins chaotique, derrière le « mythe » B, il y a une oeuvre et une conception de l’écrivain. Il ne s’agit pas ici d’une pose. D’une posture. L’indéniable côté people de B est une posture. Pourtant, à sa table de travail, B ne pose pas. B écrit. Pense à ce qu’est écrire. Bien sûr, en devenant un « mythe », un « auteur-culte », le risque est grand, très grand, de recouvrir tout ce travail d’une chape épaisse de terre ou de béton. Bien sûr.

Mais l’oeuvre est là.

À portée de main.

Il suffit de l’ouvrir.

Personnellement, en l’ouvrant, me frappe ceci : le complet décalage qu’il y a entre l’image publique d’un B provocateur et people et ce qu’on trouve dans ses livres, ce qu’on voit dans ses films, ce qu’on lit et voit dans ses collages. Il est possible de lire, voir, entendre l’oeuvre de B sans rien connaître de sa vie. Dans son oeuvre, B se livre peu. Je veux dire : Ne parle pas, ou quasi pas, de son « petit gnêgnêtre », de ses déboires et autres petites affaires intimes et personnelles avec la vie. Lorsqu’il rapporte un fait biographique, un souvenir, une rencontre, c’est toujours pour le fondre dans un ensemble. L’« effacer », en quelque sorte. N’en faire qu’un des éléments, ni plus ni moins, d’un objet verbal hétérogène, constitué de multiples autres molécules.

Pour B, l’auteur n’est qu’un outil. Un ustensile permettant à quelque chose, un objet, de naître. Pour qu’un objet naisse, il faut que l’auteur s’efface. Se laisse pénétrer par la matière. Verbale. Sonore. Visuelle. Laisse la matière créer, en quelque sorte, sa propre forme, sa propre consistance. C’est en manipulant les mots et les images, en les coupant, les retirant de leur contexte d’origine, en les montant et remontant, puis découpant, remontant encore, que les matières verbales, sonores ou visuelles, dictent à l’auteur leurs formes et leurs consistances. Pour qu’un tel travail « de sorcier » fonctionne, soit, de temps en temps, « efficace », il faut, jusqu’à un certain point, que l’auteur s’oublie. Botte lui-même en touche son ego. Il faut que l’auteur accepte, jusqu’à un certain point, de n’être qu’un outil, un enregistreur, un sismographe, que sais-je encore.

PROPOSITION n°4 : écrire est un « travail de sorcier ». Quelles conséquences peut-on tirer d’une conception de l’auteur où celui-ci ne serait qu’un outil, qu’un « enregistreur » ?. D’abord ceci : Si l’auteur est un outil, cela veut dire qu’il renonce, au bout du compte, au contrôle. Qu’il renonce, en tout cas, à être celui qui manoeuvre, celui qui dirige. Cela signifie que l’auteur accepte de perdre le contrôle. Refuse d’être l’instance qui dicte la loi. Puis ceci : Dès lors, qui dicte la loi ? Quelle instance, au bout du compte, dresse les plans, pense les stratégies ? L’auteur est traversé par quelque chose qui s’exprime grâce à lui et à travers lui. Dans la culture anglo-saxonne, il est habituel de voir sous notre monde solide, tangible, vérifiable et rationnel, d’autres mondes. D’autres réalités. Mondes qui, quelquefois, interfèrent avec le nôtre, pour le meilleur ou pour le pire. Mondes des esprits. Des fantômes. Des morts. Des forces telluriques et cosmiques. Que sais-je encore. Cette tradition est à l’oeuvre autant chez des poètes tels William Blake que dans le cinéma populaire américain, par exemple.

Il est difficile, pour nous, francophones, issus d’une culture autre que l’anglo-saxonne, de voir, dans ces films fantasques et fantastiques, autre chose qu’un divertissement.

Nous ne croyons ni aux tables tournantes, ni aux possessions, ni aux entités fantomatiques.

WSB est quant à lui un écrivain américain. Pétri de culture anglo-saxonne. À de nombreuses reprises, dans ses essais, B tente de nommer ce qui vient d’ailleurs. Des autres mondes. Ce qui traverse aussi l’écrivain. Ce qui s’exprime grâce à lui et à travers lui. Ça peut avoir plusieurs noms. On peut appeler cela des forces cosmiques. Des déités. Des forces telluriques. Des messages venant de l’espace intersidéral. Ou du pays des morts. Je pense ceci : le nom que l’on donne à cette chose importe peu. Importe plutôt ce que globalement ça souligne et pointe du doigt. Quelque chose fuit et échappe au contrôle. De l’imprévu surgit dans le monde. S’écoule et se répand par des failles. Des petits trous dans les solides coquilles et carapaces. L’écrivain, l’artiste, l’homme sans doute en général, dans toutes ses activités, est confronté à ces fuites. La question est : Que faire quand quelque chose échappe ? Faut-il en rajouter une couche ? Faire en sorte que rien ne fuie car l’important est que tout tienne, parfaitement huilé, dans une mécanique parfaitement rôdée ? Ou faut-il, au contraire, encourager la fuite ? Lui laisser la chance de créer sa propre forme ? Sa propre pensée ? Ses propres chants ?

Je pense ceci : Lire B, l’entendre lire, regarder ses oeuvres plastiques, écouter ses oeuvres sonores, c’est être renvoyé à ces ultimes questions. À cet ultime débat. Pas de réponse toute faite évidemment. Ici, chacun, chacune, se débattra comme il ou elle pourra.